- 高校生Webキャンパス

- 学部紹介

- 社会学部

多角的アプローチで変化し続ける現代社会を読み解く

これまで「100年に一度の変化」と言われてきたものが、10年に一度は起きるようになった現代。人と人、企業、地域、国家などの集団と人の関係性に注目し、メディア、心理、文化などの観点からアプローチするのが社会学部です。現代社会の本質に迫る社会学的想像力を養い、自分の関心を専門的に掘り下げるカリキュラムを編成しています。自ら課題を発見し解決できる専門知識と、実践的な調査・分析能力を身につけ、社会を生き抜く力、つくる力、支える力を育みます。

●基本DATA

学生数 2,701名 募集人員 650名 専任教員数 48名

●取得可能な資格

・中学校教諭一種免許状 社会 ・高等学校教諭一種免許状 地理歴史/公民 ・社会調査士 ・認定心理士(心理調査) ・学校図書館司書教諭 ・博物館学芸員 ・国際バカロレア教員認定証(DP)

金弘 夏希さん

社会学科3年

山口・慶進高校出身

■学部の学び

「若者の地域参加」のイベントを開催

高校生の頃、漠然とアナウンサーに憧れを持っていたことからメディアについて学ぼうと社会学部に入学。しかし、幾つかの授業を受けているうちに地域活性化に興味を持ち、まちづくりを学ぶ大岡栄美先生のゼミに入りました。私自身の故郷で過疎が進み、「地元がもっと活性化すればいいのに」と思っていたことも大岡ゼミを選ぶ理由になったと思います。

ゼミでは「若者の地域参加をどう促すか」について研究をしています。文献調査を行うとともに、2023年9月には、兵庫県西宮市で若者の支援を行う団体と企業の協力を得て、イベントも開催。若者の地域参加の重要性や地域にもたらす効果について実践的に考察しました。

■もう一つの学び

他学部での学びが自分の研究に大きく寄与

関西学院大学の大きな魅力は、多様な分野の授業が受けられることです。私も文学部の「デザイン論(芸術)」を履修し、「誰もが使いやすいユニバーサルデザイン」を学びました。ちょうどゼミで「若者のイベントの在り方」を模索中だったため、「参加をためらう条件をなくし、より多くの人が参加しやすくする方法」を考えるヒントになりました。大学での学びを通して「地域における人のつながりの大切さ」を知った私は卒業後に放送業界に進み、番組やイベントを通して「人と人、人と地域の懸け橋」になる仕事をしたいと考えています。

2026年4月、新カリキュラム始動。4専攻×6プログラムによる主体的な学びを実現

2026年4月、新カリキュラム始動。4専攻×6プログラムによる主体的な学びを実現

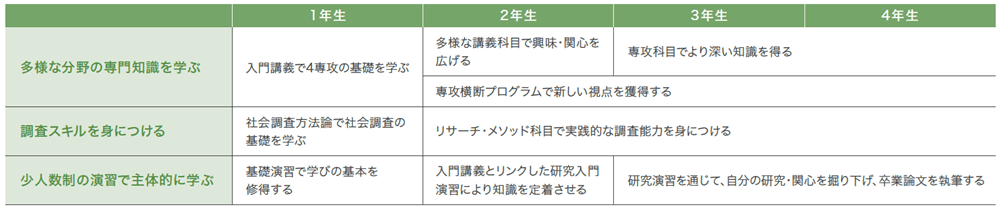

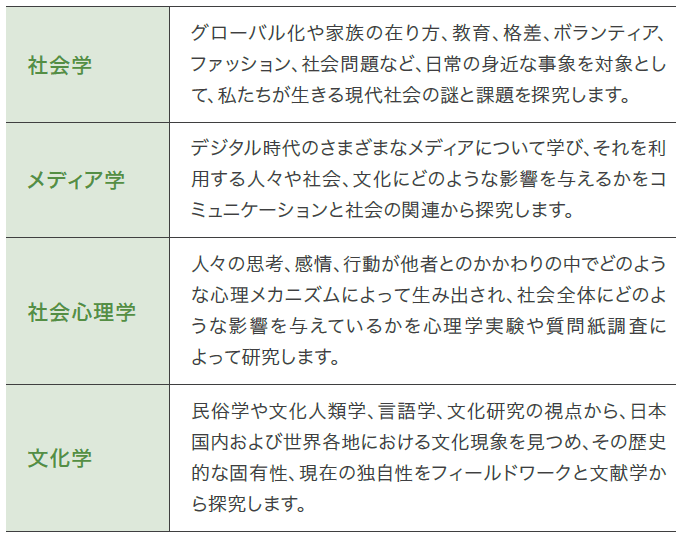

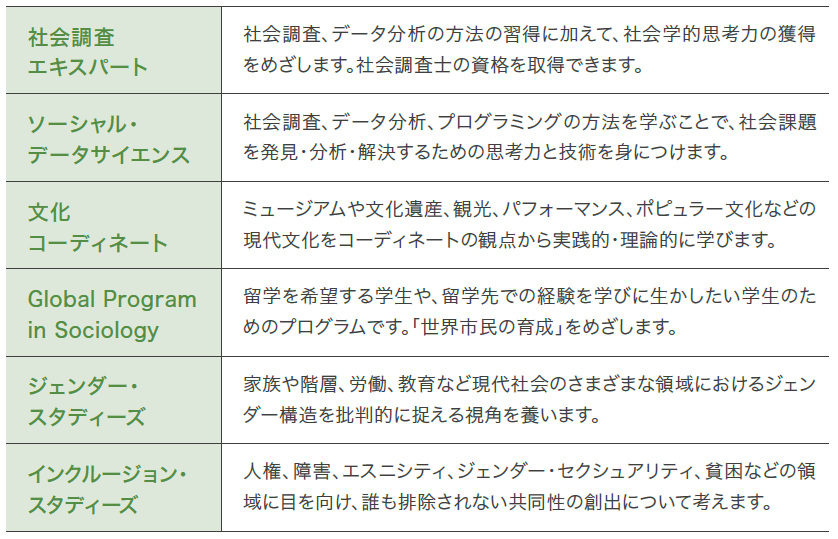

社会学部では1学科制をとっています。2年生までに4つの専攻の基礎を学び、もっとも自分に合った専攻を見極めることができます。2年生秋に選択する「研究演習(ゼミ)」に応じて専攻が決定し、3年生からはすべての学生がゼミに所属しながら、より専門的な内容を深く学んでいきます。並行して、専攻横断プログラムにより、専攻の垣根を超えて主体的に研究関心を広げていくことができます。4年生では自ら設定したテーマに沿って研究に取り組み、卒業論文を書き上げます。

〈4年間の流れ〉 社会学部では主に以下のような流れで学生生活を送ります。

〈4つの専攻〉

〈6つの専攻横断プログラム〉

現代社会において求められる「調査能力」を身につけ、データ分析のプロをめざす

現代社会において求められる「調査能力」を身につけ、データ分析のプロをめざす

社会学部の特色の一つに、さまざまな分野の「調査」のプロが集まっていることがあげられます。多様な講義科目と少人数の演習を通じて、調査票(アンケート)調査、インタビュー、フィールドワーク、心理学実験など、さまざまな調査を実施し、分析するスキルを身につけることができます。新設される専攻横断プログラム「社会調査エキスパート」「ソーシャル・データサイエンス」では、さらに高度な統計分析の手法を修得できます。社会調査士や認定心理士(心理調査)の資格も取得可能です。

(写真:大川小学校(東日本大震災の震災遺構)でのフィールドワーク)

集団心理のメカニズムを解明。「社会心理学」を専門に学べる全国でも数少ない学科です

集団心理のメカニズムを解明。「社会心理学」を専門に学べる全国でも数少ない学科です

社会心理学は、個人の思考や行動、感情が集団や社会からどのように影響を受けているのか、また、人が集団となったときにどのような心理的変化が起きるのか、そのメカニズムを調査や実験を通して科学的に研究する学問です。よい対人関係を築く、グループの団結力を高めるといったことに役立つだけでなく、将来、マーケティングや経営、人事などビジネス面でも生かせる、応用範囲の広い分野です。社会学部には、親密な対人関係、協力、文化、環境問題など幅広いテーマを専門とした社会心理学のスタッフがそろっており、専門的に学ぶことができます。

先輩からのアドバイスや指摘、グループでの学び合いを活性化する「ピア・エデュケーション」活動

先輩からのアドバイスや指摘、グループでの学び合いを活性化する「ピア・エデュケーション」活動

社会学部では、教員が一方的に学生を教えるのではなく、学生同士が学び合う「ピア・エデュケーション」活動を推進しています。授業では「LA(ラーニング・アシスタント)」制度を採用し、後輩が行き詰まったところでアドバイスをしたり、ゼミ選びの経験について話してくれたりします。また、ピア・エデュケーションの拠点として設置された「共同学習室」にはスタッフが常駐しており、学部生に近い目線から質問・相談に対応しています。学生同士の自主的な学習活動にも使われています。

ゼミ活動や英語で社会学を学ぶ科目多様な海外留学を通して「グローバル」な視点を獲得

ゼミ活動や英語で社会学を学ぶ科目多様な海外留学を通して「グローバル」な視点を獲得

グローバル化や情報化が加速する現在、国内外を問わず現代社会にアプローチできるように海外での学びが充実しています。ゼミ活動を通して海外へ赴き、現地の社会状況を体験したり、その国の歴史を学んだり、現地で実際に活動している方を招聘し授業を受けたりなど、海外との接点のある学びが盛んに行われています。また、さまざまな海外留学制度が充実していることに加えて、留学に向けた準備や帰国後の学びのために、英語で社会学を学ぶ科目も開講されています。本学とカナダのマウント・アリソン大学の2つの学位を5年間で取得できるダブルディグリー留学も実施しています。

▶紹介するのは… 難波 功士ゼミ

難波功士 教授

京都大学卒業後、広告代理店の博報堂に入社。

同社を休職し、東京大学大学院社会学研究科社会学専攻修士課程、

同社会情報研究所(現情報学環)で研究生活を送る。

博報堂に復職した後、

1996年に関西学院大学に奉職。博士(社会学)。

プロジェクトやコンテストなどを通して社会で求められるプレゼン能力を育む

私の研究分野は広告や雑誌などメディアの文化論、若者文化です。論文や著書のほか、新聞社や雑誌社の依頼で評論やエッセイを書くこともあります。

ゼミの学生には自由に卒業研究のテーマを決めてもらっていますが、どのようなテーマでも調査と分析は必要です。その方法を学ぶために、私のゼミでは卒業生に仕事についてのインタビューを行うほか、外資系家電メーカーの知名度を上げる方法を考えるプロジェクトを実施、さらに他大学と競う化粧品メーカーのビジネスプランコンテストにも参加してきました。このコンテストで競う他大学のゼミはマーケティング専攻のため、学生は事前に書籍などでマーケティングの手法について学び、その上で社会調査論など授業を通して学んだことを実践し、当ゼミならではの提案を行います。ゼミでの活動や卒業研究で行う文献・資料の収集、インタビューやアンケートなどの調査で得た情報の分析、プレゼンは、学生が社会で仕事をする際に求められる能力を育むことにつながります。

また、当ゼミでは社会人と話す機会が多いことも特徴の一つです。社会人から刺激を受けた学生が私の想定を超えた考え方ができるようになった時、教育者として喜びを感じています。

▶このゼミの卒業生

博報堂 関西支社

ビジネスデザイン局

ビジネスプロデューサー

衣笠 翠

2014年度

社会学部 社会学科卒業

超個性派集団の中で多様な意見をまとめる力が養われました

難波功士先生のゼミの特徴は多種多様な学生が所属していることです。学部でもトップクラスの成績の学生、体育会所属でスポーツ一筋の学生、芸能活動をしている学生など個性を持ったメンバーが集まっていました。個性派集団ですから、しばしば意見の対立もありましたが、互いの違いを生かすことでより良いアイデアが生まれ、化粧品メーカーのビジネスプランコンテストでは優勝することができました。また、難波先生には、職場訪問や企業とコラボレーションした活動など、学外の人脈づくりの機会もつくっていただき、感謝しています。

現在、私は博報堂に勤務しています。従来広告会社は、広告を受注・制作するのが仕事でしたが、今や広告を含めお客さま自身の課題やお客さまが担う社会課題を解決するプランを提案することが業務になっています。仕事をする上でコピーライター、マーケターなどさまざまな職種の人をまとめていく必要があります。個性的なゼミ生をコーディネートした経験が役立っていると実感しています。