- 高校生Webキャンパス

- 研究

- 工学部

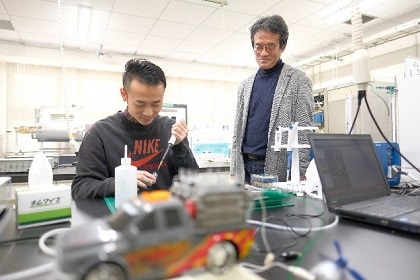

- 田中裕久 教授

自動車技術とインド思想が研究の支柱

工学部田中裕久 教授【前編】

自動車を軸に環境問題に寄与する4つの研究テーマを設定

クルマが好きだという理由に加え、自分で扱える身の回りの物の中で一番大きなエネルギーを使うものが自動車なので、自動車のエネルギーと環境の調和をテーマとして研究しています。具体的には「排ガスを街の空気よりもきれいにする触媒」「自動車触媒を応用した水素安全触媒」「液体燃料から電気を作る燃料電池」「自動車排熱を電気に変える材料」の4つのテーマを学生と一緒に研究しています。例えば「排熱を電気に変える」研究の場合、エネルギーのギャップに注目します。エンジン排ガスは高い熱エネルギーを持ちますが、1000 ℃の排ガス中に1000 ℃の材料を置いても温度差がないのでエネルギーを取り出すことはできません。しかし1000 ℃と0 ℃であればエネルギーのギャップがあるので、方法を考えれば電気エネルギーに換えて取り出すことが可能となるのです。さらには空間的な温度差だけでなく、時間による温度変化、すなわち高温・低温を繰り返す場所はどこか、電子を貯めやすい材料は何かと考えて、エネルギーを取り出す方法を探究します。

安全な廃炉作業に貢献する「水素安全触媒」の開発に成功

研究テーマの中で、ピンと来ないのが「水素安全触媒」ではないでしょうか。これは原子炉の安全な廃炉作業の実現に寄与する技術です。原子炉内部の燃料デブリを取り出す作業において、燃料デブリに含まれる水分が、強い放射線によって水素と酸素に分解されるため爆発の危険性が高まります。水素触媒は水素を再び酸素と結合させ安全な水に変えるため、爆発の心配がなくなります。この技術開発の契機となったのは、当時民間企業勤務だった私と関西学院大学理工学部の水木純一郎教授との共同研究。自動車排ガス触媒の開発でしたが、2011年の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の後、水木教授から提案された「放射性廃棄物の収納容器内の水素が問題。自動車触媒で水素を水に戻せないか」というアイデアから、開発につながりました。

学生の「気づき」が水素安全触媒の開発を一歩進める

「水素安全触媒」の開発で大きな役割を果たしたのが、学生の「気づき」です。水木教授のアイデアはスリーマイル島の原発事故を参考にしたものですが、現状の技術では反応を維持するために何十年にもわたりヒーターなどを使って触媒を高温に保たなければならないという問題点がありました。一方、私たちが開発した触媒は室温25 ℃でも水素を100%水に変える性能があるのでヒーターなどもいらず、収納容器の中に放射性廃棄物と一緒に入れておくだけで良いのが自慢でした。そんなとき、事故後の福島第一原子力発電所を見学に行った学生が「福島の冬はめちゃくちゃ寒い。25 ℃で反応できると言っても冬の間は反応できず水素が溜まり続けて、春になって温かくなったら一気に反応して爆発するのでは?」と発言したのです。そこから私たちの開発した触媒なら、どんな温度から水素と酸素が反応して水ができるのかを調べようということになりました。その実験のために、評価装置をマイナス100 ℃まで冷却できるように改造して、自分たちの触媒の性能を測ってみました。その結果、マイナス20 ℃という低温でも反応が開始し安全な水に戻ることが確認できました。さらにはマイナス100 ℃でも100%反応する触媒も出来てきました。これらの触媒はコンパクトで軽量であるのに加えて、安価で実用化が可能。学生の素朴な「気づき」が開発をさらに進めるきっかけになりました。こういったことは大学の研究室にいて、一番うれしい瞬間ですね。

基本姿勢は「バックキャスト」。100年後の世界を自分たちで創造する

私の研究の基本姿勢は「バックキャスト」。これは望ましい未来を設定し、それを実現するにはどのような技術が必要かを考え、それに基づいて自分たちの研究テーマを決めるという進め方です。未来を思い描く時に必要なのは、歴史を振り返ること。例えば1900年の北米では、一番台数が多いのが蒸気自動車で1684台、二番目が電気自動車の1575台、ガソリン自動車は936台で三番目でした。しかし、今ではクルマといえば、電気自動車が増えたとはいえ、みなさんはガソリン自動車を思い浮かべるでしょう。この例で分かるように過去を振り返って、100年後も成長している技術と20年で消えてしまった技術には、どのような傾向や特徴があったのかを話し合って、そこからあるべき未来の技術を考えるヒントを得ます。100年後はわからないとよく言われますが、私たちは100年後を予測するのではなく、意志を持って望ましい未来を自分たちの手で作っていこうと考えています。最近よく言われる持続可能な開発目標(SDGs)という考え方と通じるものだと思います。100年後の世界は、他でもない自分たちが理想を掲げて創り上げていく、そしてそれこそが研究者・技術者の役割だと信じています。